“La creación artística no puede tener fronteras, no puede tener fórmulas”, Manuel Monestel, Premio Magón 2024

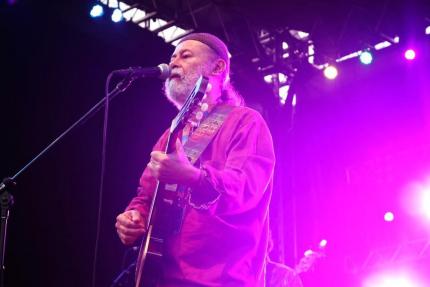

San José, 15 de mayo de 2025. Manuel Monestel es un músico costarricense, investigador cultural, destacado fundamentalmente por su trabajo en investigación de la cultura musical del Caribe de Costa Rica y la cultura de la población afrodescendiente de la provincia de Limón.

Su trayectoria de toda una vida, principalmente en la difusión del Calypso limonense, lo hizo merecedor del Premio Nacional de Cultura Magón 2024, máximo reconocimiento que otorga el Estado costarricense, mediante el Ministerio de Cultura y Juventud.

Monestel es licenciado en Sociología, Máster en Artes y cuenta con estudios técnicos de Investigación en Cultura Popular de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Su trabajo multifacético lo ha llevado, además, por los caminos de la literatura, con varios títulos publicados; ha realizado, además, gestión cultural por muchos años, así como dirección de grupos musicales; es productor radiofónico y productor discográfico.

A lo largo de su carrera, ha producido innumerables conciertos, charlas, programas de radio y cursos en diferentes universidades públicas costarricenses; así como en instituciones educativas de Norteamérica, como Cornell University, en Nueva York; Bowling Green University, en Ohio; Loyola University, en Nueva Orleans y en el Instituto Nacional de Antropología en México.

Monestel fue cofundador del Movimiento de la Nueva Canción Costarricense, que apoyó acciones en defensa de la vida y los derechos humanos en Centroamérica, en la década de los setenta. Además, ha formado parte de distintos grupos musicales, como Erome, Tayacán, la Orquesta del Río Infinito, En Clave Afro Caribe, Calypso Limón Legends y Cantoamérica; con estos últimos, ha viajado por el mundo representando a Costa Rica.

Desde 1979, Monestel se ha dedicado a investigar, promover y difundir el Calypso limonense, experiencia que le ha permitido compartir con artistas de la cultura musical de la costa caribeña de Costa Rica como Walter Ferguson -reconocido como el Rey del Calypso- (1919-2023), Cyril Silvan (1932-2020) y la agrupación Kawe Calypso.

En 2019 produjo el disco 100 Years of Calypso: Walter Ferguson, con la participación de artistas de 16 países, quienes interpretaron las canciones de Walter Ferguson, entre los que destacan Infibeat, Jorge Drexler, Inti Illimani, Deborah Dixon, Perotá Chingó, Cantoamérica, Kawe Calypso, Patricia Saravia, Devon Seale, Guadalupe Urbina, Rómulo Castro, entre otros.

Mediante la agrupación, Cantoamérica, fundada en 1980, Monestel ha viajado por tres continentes, en más de 30 giras internacionales. Esta agrupación es considerada un laboratorio de experimentación sonora con las raíces musicales afrocostarricenses. Por este laboratorio ha pasado un centenar de músicos costarricenses y extranjeros, como Carlos Tapado Vargas, Edin Solís, Fidel Gamboa, Pepe Chacón, Ramsés Araya, Momo Valverde, entre otros.

Según detalló el jurado del Premio Magón 2024, como músico, investigador y promotor de la cultura inmaterial, Monestel ha dejado huella en el desarrollo de la etnomusicología costarricense, visibilizando, con compromiso político consciente y exitoso, las expresiones culturales de comunidades históricamente marginadas.

Además, en su fallo, el jurado destacó la calidad y profundidad de su labor como promotor e impulsor de la cultura nacional efímera e inmaterial, en específico de la música popular, cultura y tradiciones de la diáspora africana, a la que ha dedicado con cariño su labor de décadas, por validar y preservar estos valiosos saberes inmateriales.

Monestel “ha consagrado su vida a la labor cultural, aplicando su formación sociológica para cuestionar y subvertir relaciones de poder y dominación, con una propuesta identitaria que desafía la hegemonía cultural establecida. Además, su legado va de la mano con la preservación de la cultura inmaterial y está alineado con el reconocimiento constitucional de Costa Rica como país pluricultural y multiétnico”, detalló el jurado.

Manuel Monestel, Magón 2024, brindó una entrevista a la Unidad de Comunicación del Ministerio de Cultura y Juventud. A continuación, un extracto:

¿Cómo inició su amor por la música?

Mi tío me regaló una guitarra cuando yo tenía 8 años. Yo ya medio tocaba; sin embargo, mi aprendizaje se acabó porque un hermano mío me quebró la guitarra en la cabeza (se ríe). Entonces, ahí se truncaron mis aspiraciones de tocar guitarra, hasta que llegué a los 18 años y ahí retomé. Me compré una guitarra, en muy mal estado; fue todo un trabajo para habilitarla, pero eso demostró la fuerza y la gana que tenía de aprender a tocar guitarra.

¿Qué interpretaba en sus primeros años?

Empecé a tocar la música de The Beatles, el folk rock de los años setenta. Estaba muy buena esa música: Bob Dylan, Joni Mitchell… Pero, me dije ¿y qué pasó? Estoy cantando sobre contextos que no son los míos; entonces, ahí empecé a estudiar sociología y descubrí la gran veta musical de Latinoamérica, los grandes compositores y compositoras populares; el material que hay en el cancionero infinito de Latinoamérica.

Ahí empecé a tocar. En mi primera banda, que se llamaba Erome, tocábamos música latinoamericana y empecé a descubrir que había miles de instrumentos en América Latina. Empezamos a entender un poco más a Centroamérica.

¿Cómo inició ese acercamiento con la música y la cultura afrocostarricense?

A finales de los setenta, me hice otra pregunta -porque si uno pretende ser investigador tiene que estarse preguntando cosas; las preguntas y las incógnitas son la fuerza vital de la investigación-. Entonces ahí me pregunté: Bueno, muy bien, ya pasé por la música de Estados Unidos, de Inglaterra y de América Latina ¿y Costa Rica? Entonces, sabía que existía la música de Guanacaste, que había sido declarada la música nacional por un decreto y conocía un poco de la música vieja del Valle Central, a través de Emilia Prieto, que fue mi mentora para ir a investigar luego a Limón.

Entonces, me pregunté ¿qué pasa en Limón? Nadie sabía nada de Limón a principios de los ochenta. Me fui para allá de una manera informal; llegaba yo a Cahuita, recorría ahí las calles y empecé a preguntar; posteriormente, leí un libro maravilloso: “Wa'apin man: La historia de la costa talamanqueña de Costa Rica, según sus protagonistas”, de Paula Palmer, y allí mencionaban un señor desconocido que se llamaba Walter Ferguson, que era el músico de Cahuita.

¿Cómo se formó su vínculo con Walter Ferguson, King of Calypso?

Me encontré a Paula Palmer caminando por San José; ella me llevó a su casa, allá en Puerto Viejo, Limón, me enseñó un cassette, escuché cuatro piezas y dije: No puedo creer, ¿este señor es el que usted menciona en su libro? ¡Es un compositor fuera de serie! ¡Increíble! Entonces, me llevó a Cahuita, me presentó a Ferguson, pasé a ser una especie de aprendiz y también llegamos a ser muy amigos; desarrollé una relación musical y también afectiva muy fuerte, con un gran personaje, un gran hombre.

Paralelamente empecé a tocar el Calypso con lo que aprendía con él y con otros Calypsonians, y me fui convirtiendo en una especie de gestor del Calypso limonense en San José.

¿Cómo fue la reacción del público al verlo a usted interpretar Calypso sin tener raíces afro?

Alguna gente en Limón y otras en San José, no entendían nada de por qué yo, no siendo negro, tocaba el Calypso. Entonces aquí me criticaban que, por qué cantaba en un inglés raro, que nadie entendía, me decían que tradujera las canciones. Después me dediqué a promover los músicos de allá, organicé festivales, conciertos, fuimos al extranjero con algunos de los grupos con gran éxito.

El Calypso limonense fuera del país tiene un gran éxito porque ellos son auténticos originales, simpáticos, en escena son personajes vivos llenos de energía.

¿Qué nos puede decir en torno a la creación de obras musicales, especialmente de Calypso?

Cuando yo compongo, no estoy pensando en ningún género. Después me dicen: Eso suena como salsa; eso suena como bolero; eso suena como Calypso… Pero cuando compongo, no importa, y de repente estoy usando influencias del folk rock de mis años más jóvenes y lo meto en algo que suena a Calypso.

Las artes en general, la creación artística no puede tener fronteras, no puede tener fórmulas. La tendencia de la música, y la tendencia del mundo también, es hacia lo más superficial, lo más básico; el pensamiento humano se volvió básico.

La creación musical, si se le puede llamar creación, se volvió básica, elemental. Hay gente buena dentro de esa propuesta, pero en general lo que están buscando es lucrar, es vender. Mientras que, en la música popular, en la música de los desconocidos, de los anónimos, está la esencia.

¿Cuál es la inspiración de Manuel Monestel a la hora de realizar sus composiciones?

Yo manejo dos ejes, creo. Uno es la herencia, la tradición, las raíces y luego también trato de que en mis canciones haya mensajes positivos. Positivos, qué quiere decir: de lucha, de amor, dignidad, humanidad; la alegría trato de que esté siempre en mis canciones, no en todas, pero en muchos.

No haber seguido los cánones y las fórmulas que propone la industria cultural me ha generado problemas, porque mucha gente no ha entendido, a lo largo de mi carrera, lo que hago. Me han contratado menos, he ganado menos plata, pero la satisfacción inmensa que me da llegar a esta edad, a este, digamos, estadio de mi carrera, y sentirme libre, sentir que he hecho lo que quiero y que nadie me ha podido imponer, lo que yo debería hacer; esa satisfacción y esa alegría, no la cambio por nada.

Manuel Monestel recibirá el Premio Nacional de Cultura Magón 2024 este jueves 15 de mayo, en la ceremonia de gala que ofrecerá el Ministerio de Cultura y Juventud, en el Teatro Nacional de Costa Rica.

Producción – Unidad de Comunicación - MCJ / Consecutivo 140 / FEM / 15-05-2025